Spagnolo, Giovanni, 2016 – 2

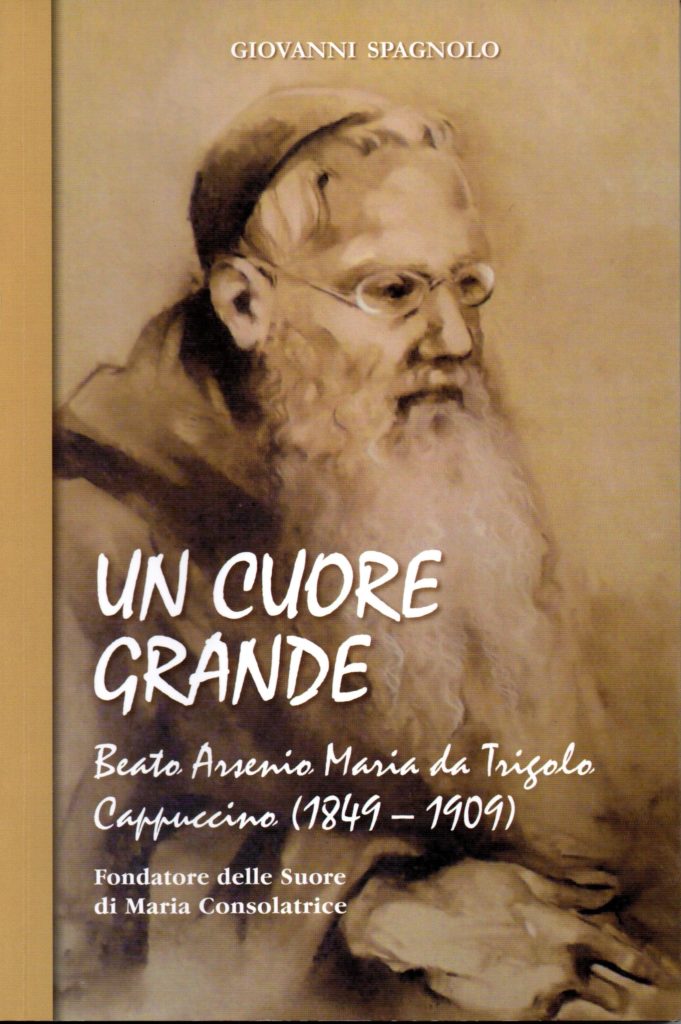

Giovanni Spagnolo, Un cuore grande. Beato Arsenio Maria di Trigolo Cappuccino (1849-1909). Fondatore delle Suore di Maria Ausiliatrice, Prefazione di mons. Paolo Martinelli, OFMCap., Gorla, Velar, 2019, pp. 128, in Literary, 12 (2020).

Testo della Recensione in Literary, 12 (2020).

“Compie con soddisfacente accuratezza i suoi compiti”. Insomma, si dà da fare con scrupolo, come prefetto della Congregazione mariana degli operai o artisti e come assistente spirituale dei missionari per gli emigranti: compito che gli era stato assegnato. Lo ammette il suo Superiore, gesuita, a Piacenza. Però, “ha un modo di parlare non fluente e una voce esile e non molto gradevole” (p. 46). In pratica, nonostante il suo buon volere, agli uditori non piace tanto. Comunque, da lì a poco i gesuiti lo sbattono via.

Ma andiamo un po’ indietro.

Seminarista, a quattordici anni e fino a ventidue anni di età, è molto bravo a scuola e nello studentato di teologia gli vengono persino accorciati gli anni; poi, da sacerdote – ordinato a venticinque anni, nel 1874 – adempie con compiutezza lodevolissima tutti i doveri ministeriali. Ma ecco che lascia la diocesi, cioè lo stato di presbitero diocesano, e si fa gesuita.

Un disastro.

Ancora non lo sappiamo, noi che seguiamo man mano la sua storia. Certo è che, fin da allora, c’era chi vedeva questa scelta “un fallimento annunciato” e chi “una scelta di ripiego”, sintetizza il biografo Giovanni Spagnolo, concludendo che comunque, per certo, questa strana decisione del Nostro, all’epoca don Giuseppe Migliavacca, “avveniva alla fine di un periodo di lotte interiori, ma forse anche esteriori” (p. 25).

Strana decisione. Perché? Tutto non si sa e non si può sapere, ma un dato è che, nella parrocchia in cui al momento esercitava il ministero, a Cassano d’Adda, il Nostro “non si trovava bene” e al contempo “amava i cappuccini e a quelli anelava”, ha dichiarato al riguardo mons. Paolo Rolandi (p. 78 n. 169). Se poi scelse la Compagnia di Gesù, è forse per il consiglio del suo confessore durante un corso di esercizi spirituali compiuti nel 1875. Se questo è dubitativo, è certo che il Nostro stava attraversando un periodo di grandi “avversità”. Lo dichiarò in una lettera egli stesso. Avrebbe voluto da tempo “lasciare il mondo”, cioè farsi religioso, ma mai aveva avuto “le forze” di farlo – scrive ancora –, se non quando gli erano capitate “tutte quelle disgrazie” (p. 26).

In concreto, poté essere davvero una scelta di ripiego.

Disastrosa.

Fervoroso nell’ascesi, rigorosamente fedele agli insegnamenti ignaziani, perfetto “cadaver”, ubbidiente cieco, nella “santa indifferenza”, disponibile in tutto, proponimenti sinceri e santi e spirito di orazione (p. 30). Tutto a posto. Gli mancava però una cosa: l’adeguata capacità di apprendimento intellettuale, per cui fu bloccato, nella Compagnia di Gesù, al grado di operarius, cioè “coadiutore spirituale” (p. 40).

Ma non importa. Quisquilie. Si va avanti con impegno nella vita interiore e nel ministero sacerdotale. Il Nostro cresceva, come si può e come si suol dire, in età, in grazia e in virtù.

Ma qualcosa andava storto.

Anzi, tutto.

Ad esempio, “compie con accuratezza i suoi compiti”, insomma è bravo, attesta un suo superiore il 21 gennaio 1892, ma – come ho ricordato proprio in esordio – “ha un modo di parlare non fluente e una voce esile e non molto gradevole”. Il che, siccome doveva proprio parlare e predicare in qualità di Prefetto della “Congregazione mariana degli operai o artisti” ed era assistente spirituale di una casa missionaria fondata da Giovanni Battista Scalabrini, non era cosa da poco.

C’è di più: accusato dai superiori gesuiti di “gravi imprudenze”, di “imprudenze non leggere”.

Quali fossero, con certezza non si sa. Si suppone concentrate su due direzioni. Una, l’appoggio alla controversa fondatrice religiosa, tal Fumagalli. Si vedrà. L’altra, l’atteggiamento favorevole verso il vescovo Giovanni Battista Scalabrini.

Costui era inviso ai vertici vaticani e alla Congregazione del Santo Offizio in quanto era un esponente della linea, detta transigente o conciliatorista, che propugnava l’intesa tra cattolici e non cattolici contro la chiusura vaticana nei confronti del nuovo Stato italiano. Coloro – tra cui si poneva un tal Manzoni – che denunciavano la contrarietà vaticana verso lo Stato italiano, criticavano la prepotenza stivalesca nel volersi prendere le terre vaticane e criticavano la stramberia – questa definizione però è mia – vaticana di voler tenersi un “regno terrestre”.

La linea transigente o conciliatorista era avversata in particolare dai gesuiti, nemici intransigentissimi di tutti coloro che sostenevano la possibilità del superamento, a livello teorico e a livello pratico, del Potere temporale del Papato. Tra gli inconciliabili nemici, cioè i conciliatoristi, gli intransigenti inconciliabili collocavano – all’epoca era così, poi le posizioni sono cambiate, quando si sono capovolti i cervelli nella zucca del cranio e i soldoni nella zecca dello Stato – l’abate Antonio Rosmini e quel tal Manzoni.

Questa posizione politica non coincideva tout-court con quella teologica, però per alcuni aspetti e in molti casi si innestava nel pensiero legato al liberalismo politico e all’apertura nei confronti delle acquisizioni socio-politiche, storiografiche, ermeneutiche, antropologiche, filologiche, semiotiche ed esegetiche recenti, dette appunto “moderne”. Tra i sostenitori delle recenti teorie si annovera, sul piano politico-religioso, ad esempio anche il vescovo Geremia Bonomelli, il quale sosteneva che il Potere Temporale del papato produceva – ma in realtà produce sempre, ieri, oggi, domani, cioè “già e poi ancora”, un motto inventato da me adesso – danni incommensurabili “tanto materiali quanto spirituali all’Italia” (1° marzo 1889) e nella lettera pastorale del 1905 in occasione della legge francese sulla separazione fra Stato e Chiesa affermò che la Chiesa separata dallo Stato avrebbe goduto di una maggiore libertà.

Questa breve esposizione serve per comprendere quanto e perché i gesuiti non fossero ben disposti verso il Migliavacca. Si cercò di costringerlo alle dimissioni volontarie dalla Compagnia di Gesù. Con le buone o con le cattive: con le buone, cercando di persuaderlo a rassegnare le dimissioni; con le cattive, mettendolo in condizioni di seria difficoltà, per modo che quel Padre gesuita si fiaccasse, si stancasse, si abbattesse e alla fine fosse proprio lui a chiedere le dimissioni. Questa strategia, efficace e collaudata nella storia del “già e poi ancora”, venne esposta dal vicario generale della Compagnia (nella lettera del 19 marzo 1892) in sinergia con il padre provinciale del Migliavacca.

Qualche giorno dopo il Migliavacca chiede e riceve le dimissioni dalla Compagnia di Gesù. Era il 24 marzo 1892.

Se sia stato vero che una delle cause – a parte le accuse calunniose orchestrate contro di lui, che oblitero volutamente, perché così ridicole che sembrano scherzose – della diffida della Compagnia di Gesù nei confronti del Migliavacca abbia avuto fondamento nella prossimità di costui al suddetto Scalabrini, non stupisce il comportamento nei suoi confronti, se si tiene presente l’inaudita ferocia persecutoria dei gesuiti nei confronti di Antonio Rosmini e di riflesso del Manzoni, per qualche aspetto suo discepolo.

Fatto sta che i superiori della Compagnia di Gesù stilarono a suo riguardo, proprio a proposito del suo “animo”, questo giudizio: “non solo debole, ma […] da far pensare […] che non recederà dal proprio modo di sentire e di pensare” (p. 49, n. 94). Insomma: debole e caparbio. Fragile e cocciuto.

Giovanni Spagnolo indica il Migliavacca come “costretto” a chiedere le suddette dimissioni. E fin qui si tratterebbe solo di una costrizione ab extrinseco.

Ma già questa ci conduce a comprendere la riflessione che il Migliavacca fa su quell’evento: ricevere “ogni cosa dalle mani del Signore come Egli ha ricevuto”, ha ricevuto tutto (“patimenti” e “croce”) dal “Padre” (p. 49).

Tenere a mente questa frase, perché in essa sta la soluzione.

Oltre la costrizione ab extrinseco c’è un’altra: interna. Ab intrinseco.

Eccola: dando le dimissioni dalla Compagnia di Gesù – in cui pur era vissuto in modo integerrimo e lodevole – egli percepisce la coscienza – forse in un fulgore coscienziale fulmineo, istantaneo, penetrato nel midollo delle ossa, dei nervi e dell’anima – di non avere alcuna attitudine per la Compagnia di Gesù. Conclude il biografo: “inutile in tutto insomma” (p. 49).

Il niente del passato – anzi il biografo scrive: “la sua vita passata, presente e futura” (p. 49) – uguale a zero!

Il niente del proprio esistere.

Il niente di tutto se stesso!

Di tutto quello che aveva vissuto, di tutto quello su cui ci si era fondati, di tutto quello che aveva patito e di cui era patito, di tutto quello che egli aveva acquisito, di tutto quello per cui e su cui si era programmato: tutto è niente!

Come scendere nell’abisso del nulla di sé.

Uscito dalla Compagnia di Gesù il Migliavacca ebbe l’occasione di predicare alle suore dell’Istituto fondato dalla citata Pasqualina Giuseppina Fumagalli da Cassano d’Adda, dietro invito proprio di costei e con la favorevole, anzi entusiastica accettazione dell’arcivescovo di Torino, mons. Davide dei Conti Riccardi (pp. 52s.).

I due, Migliavacca e Fumagalli, già si conoscevano. Padre Giuseppe era stato per qualche tempo suo confessore, per cui sussisteva una reciproca fiducia al punto che egli aveva indirizzato all’Istituto di lei alcune giovani aspiranti alla vita religiosa. Tutto filava liscio, tanto più che proprio l’arcivescovo di Torino – nella cui diocesi era situato, all’epoca, l’Istituto della Fumagalli – si dimostrò favorevole alla predicazione prospettata dal Migliavacca. Non solo. E qui emerge ancora la contraddizione tra il bene, voluto e compiuto, e il male che cade tra capo e collo. Il male, no: diciamolo meglio con il termine usato nel titolo: il disastro.

Il bene, da una parte. Il Migliavacca in realtà non è che non fosse stimato per niente. Lo era anche dai gesuiti, o perlomeno da alcuni o molti di loro, dato che nella Compagnia di Gesù “era stato appreso con dispiacere che se ne fosse andato” (p. 51) e fu proprio un Padre gesuita, Michele Audisio, a raccomandarlo all’arcivescovo di Torino in ordine alla predicazione presso l’Istituto della Fumagalli. L’arcivescovo di Torino, notata la buona stoffa non dell’abito (religioso) – che non aveva più – ma dell’anima del “chierico vago”, quale era giuridicamente al momento Giuseppe Migliavacca, puntò su costui nell’estremo tentativo di salvare il salvabile in quell’Istituto di vergini consacrate.

Non sto qui a illustrare i pasticci in cui navigava quell’Istituto e tanto meno la personalità stravagante della fondatrice, ribelle alle ecclesiastiche indicazioni. A me interessa seguire il percorso stravolto – e travolgente – che questa vita “spostata” andava a seguire. Dico la vita: non dico lui. E dico “spostata” – o “sradicata”, per usare il lessema di suor Piera Galimberti nella citazione di Filippo Rizzi (in Avvenire.it, sabato 7 ottobre 2017) –, perché tale era stata. Era diventato gesuita, ma forse non per convinzione; si era immedesimato con la Compagnia di Gesù, che egli, malgrado le resistenze nei suoi confronti dovute al fatto “che [i gesuiti] non lo hanno mai assimilato agli altri confratelli”, considerava “sua ‘madre’” (p. 50) – tanto che sarebbe poi restato sempre legato agli insegnamenti ivi acquisiti, come sottolinea il biografo –, ma capisce o comunque crede di capire di essersi ingannato; era vissuto con onore e in virtù, nella religione, ma ne era stato cacciato come se ne fosse incompatibile; adesso il suo intento è di dedicarsi all’apostolato – come non avrebbe potuto fare tra i gesuiti, lui pensa – e di fatto è nominato dalla Curia di Torino e dalla Curia di Milano Direttore Spirituale dell’Istituto della Fumagalli, sia pur, inizialmente, “temporaneo”, con una configurazione che in pratica era quella di “fondatore per obbedienza” (p. 55).

Un disastro. Sarà la sua rovina.

Ma non subito. Sarebbe troppo semplice. Banale.

Le cose vanno bene. Don – ma era chiamato Padre – Giuseppe Migliavacca dirige meravigliosamente l’Istituto delle suore, al punto che ne ottenne l’approvazione da parte dell’arcivescovo di Torino, Davide dei Conti Riccardi. L’ente ebbe la denominazione di Pio Istituto di Maria SS. Consolatrice. Era il 20 giugno 1895.

Ma non sulla solerzia, sulla dedizione, sull’indiscutibile saggezza spirituale, sulla tenerezza e al contempo fermezza del Migliavacca nella conduzione della comunità e delle singole suore io voglio soffermarmi – molto preciso ed esauriente è già Giovanni Spagnolo, che fa sempre riferimento alla biografia monumentale del gesuita Mario Lessi Ariosto –, ma su un dato contraddittorio, all’apparenza: l’Istituto era auspicato dall’arcivescovo medesimo in continuo e maggior sviluppo futuro, foriero di “buoni frutti di cristiana Carità”, in quanto era sotto la protezione di “Maria SS. Consolatrice” e anche di “S. Ignazio di Loyola”. In effetti – come bene è esposto dal biografo – il Migliavacca fondava il suo criterio organizzativo, la direzione delle anime, l’azione pastorale e la sua spiritualità sull’insegnamento di Ignazio di Loyola.

Eccolo! Uscito dalla Compagnia di Gesù – quali e quante fossero le cause notorie e quali e quante le cause nascoste, che sono sempre, forse, più stringenti ma meno soppesate appunto perché ignote – segue la via del fondatore di quella Compagnia della quale non era neppure effettivo membro.

Con questi fondamenti solidi ed oculati, pervasi non soltanto di sicure conoscenze in ambito ascetico e religioso da parte del “Padre fondatore”, ma anche di esperienze di ordine più profondo e interiore – si narra di una fiducia nella Provvidenza che richiama molti “fioretti cappuccini” –, non stupisce che l’Istituto godette di numerosi appoggi, anche ecclesiastici, ad esempio di mons. Giuseppe Casalegno e del notissimo cardinale Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano, e alla fine la casa generalizia dell’Istituto fu spostata proprio a Milano, in un edificio meraviglioso e spaziosissimo, benedetto dallo stesso cardinal Ferrari. Correva l’anno 1895, il 14 novembre.

L’andamento istituzionale della Congregazione di Maria Santissima Consolatrice – ormai ufficialmente attribuibile all’ex gesuita Giuseppe Migliavacca – e anche quello religioso delle singole suore procedevano felicemente e crescevano, si può dire, in età e in grazia. Il Migliavacca già aveva approntato tutto un apparato, molto preciso, di norme da sottoporre alle autorità ecclesiastiche; quanto alle suore, erano proprio soddisfatte. Anzi, entusiaste. Apprezzavano molto il “padre fondatore” sia come istitutore, sia come pastore e sacerdote.

Tutto alla perfezione. L’edificio era fondato sulla roccia.

E l’edificio crolla a terra.

Anzi no: crolla dentro il cuore dell’ex gesuita, attualmente ammiratissimo sacerdote “fondatore”.

Era il settembre del 1901. Un giorno “Padre” Giuseppe entra in refettorio, sta per sedersi a tavola come sempre, una suora gli dice: “Da oggi per lei questo posto non c’è più”, lui si gira, esce e non dice una parola.

Se l’aspettava?

In ogni caso, sta qui una chiara didascalia vivente di quello che diremo dopo.

Alla fine sarà allontanato dalla “sua” – si può dire tale, anche se in modo atipico – Congregazione di suore.

Già serpeggiavano voci contro di lui. Le dinamiche dei malumori, o meglio delle malignità, la bufera delle calunnie, le invidie e le conflittualità tra i componenti della Congregazione delle suore, insomma tutto quel frastuono di voci, quel bailamme che nasce e che cresce in questi avvenimenti del mondo non mi interessa riferirli. Il biografo ricorda che addirittura furono costrette alcune novizie della Congregazione a dire il falso contro il Padre Giuseppe “con calunnie infamanti”. E si ricorda ancora che l’accusatrice peggiore era la madre superiora generale – peggiore, è scritto, di quella precedente, la pseudo-fondatrice Fumagalli. Inoltre, altro soggetto ostile era persino il co-fondatore, il canonico Giuseppe Casalegno, già menzionato.

In tutto questo caos di vicende ha già proceduto, con rigorosa ricostruzione, Giovanni Spagnolo, tra l’altro con il consueto stile chiaro e scorrevole e la sua esposizione limpida ed esauriente. A me qui interessa vedere la santità del fallimento.

Il fallimento che non sia un insuccesso puro e semplice è quello che è intrinsecamente dialettico e dinamico.

Forse, è quello che contiene un enigma di contraddizione.

Adesso l’ex Padre gesuita, e successivamente don, Giuseppe Migliavacca è in un convento dei frati minori cappuccini.

Come novizio, parlano di lui molto bene. Ascetico umile obbediente. Io sottolineo un’altra cosa. Patisce freddo – non è abituato alle austerità fisiche dei frati cappuccini –, poi la notte, per la recita conventuale del mattutino e la mattina per l’alzata antelucana stabilita per il coro, s’alza con prestezza e magari gioia. Ma patisce. Alzandosi, patisce. Qualche buon superiore – per provarlo e tenerlo in umiltà, dice il biografo – lo umilia e lo affligge e qualcuno, in concreto un novizio, lo prende pure in giro e quasi lo sbeffeggia. Non capita quasi mai, ma quella volta sì. Orbene: è questo che quell’uomo doveva incontrare, ed è questo che io rammento. Perché?

Perché è l’unica cosa che ha fatto di buono.

Un cenno sulla santità e le opere buone. Incominciamo dalle opere buone. Le opere buone non si possono fare. Non si possono fare, non perché non ne siamo capaci. Non si possono fare perché non le facciamo. Non le facciamo di fatto. Ma quali opere buone? Vediamo.

Si possono – anzi si debbono, anche se non si vorrebbe! – compiere le opere buone normate dal codice civile e pregiudicate dal diritto penale – altrimenti si subisce la pena. Si possono – e si debbono – compiere le opere buone imposte o suggerite dalla morale e dalla deontologia, altrimenti si è in difetto dal punto di vista etico e deontologico. Si debbono compiere le opere buone, o almeno è conveniente farlo, se consigliate dalla cortesia e dalla filantropia. In caso contrario si è scortesi e si può diventare cinici. Ma tutte le opere buone di queste tipologie sono buone secondo il nostro giudizio, pur giusto, giustificato e fondato. Ma non sono le opere buone della santità. Le opere buone della sanità, cioè le opere sante, per essere tali devono esserlo nel giudizio di Dio. E noi il giudizio di Dio non lo conosciamo. Anzi, non possiamo conoscerlo – altrimenti saremmo Dio. Quindi non possiamo sapere se compiamo – se noi stessi, ciascuno di noi, ciascuno per se stesso – compie un’opera santa. Però possiamo rintracciare indizi considerando le opere civilmente, moralmente ed educatamente buone che facciamo, per trarre alcune conseguenze.

Per non riferirci ad esempi personali – ciascuno lo può fare per conto suo –, ci serviamo di esempi di terzi.

Una suora di cui mi occupai– che all’epoca era beatificata e che poi sarebbe stata dichiarata “santa” – era così paziente e umile, che quando veniva maltrattata dalla sua superiora davanti ad altri – anche questa Madre superiora era spinta dal buon proposito di mettere alla prova la sua vita, al punto che la perseguitò fino alla morte! –, non mostrava la minima reazione. Esponendo, in una conferenza, la fattispecie edificante mi piacque notare che nel soggetto poteva agire, nel subconscio o comunque involontariamente, il meccanismo per cui tendiamo a mostrarci per quello che percepiamo che gli altri si aspettano da noi. Il meccanismo è così assodato, da manuale di psicologia, che spiega ad esempio come molti delinquenti in carcere si comportino in modo così esemplare, che viene loro concessa la scarcerazione o la libertà temporanea, per “buona condotta”, e poi, una volta “fuori”, alcuni di loro rifanno i reati precedenti. Quei detenuti non fingevano, non giocavano d’astuzia, in carcere. Così è in genere. Si comportavano, sì, anche per un motivo magari di interesse, cioè per acquistare una buona fama, ma giocava in loro il meccanismo psicologico anzidetto. Se ciò avviene in carcere, a volte o spesso, avviene sempre, di regola – direi che è sacrosanto! –, in convento, sia di donne che di uomini.

Sopportare, anzi accettare le umiliazioni con animo sereno e con letizia, questa è virtù. Lo sanno tutti: una virtù morale, che in questo ambiente è “religiosa”, da tutti raccomandata ed encomiata da tutti quanti. Ma la virtù morale e religiosa, in quanto da tutti conclamata tale, cioè buona, soggiace alla suggestione, inconsapevole, di dover essere praticata per sentirsi “buoni”. Ora, il sentirsi “buono” è proprio ed esattamente ciò che, sì, è una conseguenza della virtù morale e religiosa – e ben possa diffondersi sempre di più, questo profondo sentimento buono! –, ma è la negazione, od esclusione, della santità. La santità suppone il sentirsi intimamente non-buono. (La traduzione “pace agli uomini di buona volontà”, nel senso “che hanno buona volontà”, è errata, entro il discorso del Buonannuncio, benché essa valga bene nell’ambito delle azioni umane nel mondo umano. La traduzione corretta è: pace agli uomini [che sono oggetto] della “Volontà-buona”). Per concludere la parentesi delle umiliazioni, la santità di un soggetto sta in ciò: nel constatare puramente che egli riceve umiliazioni. E ringrazia il Padre (Abba, Papà) insieme con il Figlio e fratello Gesù per (“spirazione” de) il suo Spirito.

Ciò non vuol dire che non servano le opere “buone”. Servono, eccome! Significa che si devono fare come se non si facessero. Perché in effetti di fatto non si fanno. Non si fanno nella verità del fondo dell’animo. Quindi si facciano, ma poi ci si rida su.

Mi viene in mente il caso di un tale il quale, ogni volta che passava davanti ad un povero che gli diceva di avere fame – e la fame l’aveva per davvero –, prese l’abitudine, uscendo dal mercato, di dargli qualcosa da mangiare comprato apposta per lui. Un giorno pensò che dare qualcosa acquistato apposta per l’altro, cioè oltre il proprio fabbisogno, era un’opera quasi di economia domestica. Gli venne da pensare che un’opera di carità, se mai l’avesse potuta fare, sarebbe stata quella di dare qualcosa che egli avesse comprato per se stesso e di cui si sarebbe privato per l’altro. Capitò una volta che uscisse dal mercato senza aver comprato qualcosa per l’altro, e allora diede a costui la metà di ciò che aveva comprato per sé. Poi gli venne da ridere di gusto al pensiero che avrebbe mangiato di meno e, sapendo che se si mangia di meno si guadagna in salute, con fondamento suppose che l’aver dato la metà di ciò che avrebbe mangiato nascondeva inavvertitamente un interesse personale. Dunque, compiendo un atto di carità aveva in realtà compiuto una stupenda azione di sano egoismo.

Benché in una nota, quale questa è, vagante, non voglio indurre ad un equivoco: che un’opera di carità, per quanto di minima, sia una cosa da riderci su. A “riderci su” non è sulla “opera di carità”. A ridere è su se stessi, in tanto in quanto, come s’è detto, finché siamo nel corpo non potremo mai sapere, con piena ed assoluta sicurezza, se nel nostro intimo, appunto imo e inconfessabile, non agisca un meccanismo d’interesse. Detto ciò, cioè che solo Dio, cioè l’Essente che fa essere ogni ente – quindi anche un movimento interiore ignoto alla nostra consapevolezza –, sa come le cose stanno veramente, cioè come sono nell’essere in atto, si sa bene che ciò su cui saremo valutati – c’è chi dice “giudicati” – è proprio, e solo (credo) ciò che abbiamo fatto anche al “più piccolo” dei “sostituti” di Gesù (“l’avete fatto”, o “non l’avete fatto” a me).

E questo va sottolineato, parlando proprio di un “cuore grande”, come Giovanni Spagnolo definisce l’attitudine del Beato Arsenio Maria da Trigolo, cappuccino. Così grande, che forse le sue traversie in terra sono dipese da quell’interiore atteggiamento e dalle conseguenti azioni. A questo punto allora mi viene in mente un tale il quale non chiese a Dio, con molte lacrime, che una sola cosa, come apice di tutta la sua vita: che potesse morire avendo fatto veramente, veramente e davvero veramente, un solo, uno solo ed unico, uno e soltanto men che minimo, atto di carità verace.

Gli bastava questo!

Il resto era superfluo.

Un’opera di carità, che non sia da ridere nel senso che s’è detto, è dare la propria vita. Ma neppure questa possiamo sapere se sia un’opera fino in fondo davvero “buona”. Chi può dire, chi è colui, il quale dia la vita per l’altro, chi è colui che può dire che compie un atto buono fino nel profondo? Che non lo faccia per orgoglio raffinato?

Se con la psicologia e con l’analisi del profondo scoviamo atteggiamenti opposti rispetto al compimento esterno – in effetti la sottomessa umiltà e la placida pazienza di fronte ad una umiliazione da parte del superiore, soprattutto se alla presenza di terzi, è, in fondo, un perfetto atto di autocompiacimento –, c’è chi sa guardare molto, ma molto più a fondo. Ed è Colui che “scruta le reni”. Reni, cuore, budella e tutto il resto.

Ma c’è un motivo radicale, più fondato e certo, inesorabile sul piano obiettivo, perché essenziale, per dire che le opere buone di fatto non le facciamo: semplicemente perché solo Dio è buono, e solo il Buono può fare opere buone – opere buone secondo il Buono, s’intende.

L’unico atto buono che noi possiamo fare, con certezza, è quello che non facciamo: la croce. Ripeto: che non facciamo. È il ricevere il patire.

Non mi riferisco al ricevere il patire con tanta pazienza, con spirito di sopportazione, con animo comprensivo. È pur vero che ciò è un atto buono, ma lo è secondo, al solito, le nostre valutazioni, le nostre osservazioni sulle apparenze. Sul fenomeno.

È atto “buono”, totalmente e puramente, proprio l’atto del ricevere il patire.

Questo atto – proprio in quanto non è nostro – non cade nel tranello della recondita equivocità. In ciò vale bene la notifica a Pietro: verrà il giorno in cui non farai tu quel che vorrai – magari tante opere buone –, ma saranno altri che ti faranno fare quello che tu non vorrai, che ti porteranno dove tu non vorrai. Ciò che Gesù ha detto a Pietro è valso anche per lui: la croce. Il patire subìto. Certo: anche accolto, accettato. Ma vedremo in che cosa consista l’essere accolto secondo santità e non soltanto secondo virtù ascetica e morale.

Siamo giunti alla conclusione radicale che l’opera, unica e sola, è “essere appeso”, è la croce.

Indipendentemente dunque dalla vita sociale, dalla vita morale, dalla vita religiosa – con le sue doverose e lodevoli azioni meritorie e preziosissime, dalla penitenza alla mortificazione, dall’obbedienza alla semplicità, dalla limpidezza all’amorevole fraternità, dalla meditazione alla modestia, dall’austerità alla ristrettezza –, la cosa di cui ci si può vantare è il patire inflitto e subìto.

Ciò tuttavia non è la parola definitiva, non è l’essenza della santità. La santità non è neppure in ciò. Il subire patimento è l’opera che ci è donata, è quindi un preziosissimo presupposto, ma non basta. Lo vedremo.

Per ora ritorniamo al novizio cappuccino.

Siamo agli inizi del ‘900. Non vorremmo storicizzare il discorso, tuttavia dobbiamo farlo, perché si sta parlando di un personaggio, Arsenio Maria da Trigolo, che entrò nel noviziato cappuccino agli inizi del ‘900. E, agli inizi del ‘900, il novizio si trovò a vivere situazioni pesanti. Penose. Fisicamente – e con la carne e con le ossa non si scherza. Sempre ci può essere qualcuno che prende in giro i confratelli, e qualche Superiore che vuol “mettere alla prova” i migliori tra quelli che gli capitano tra i piedi. Il biografo, puntualissimo, non manca di ricordare i “frizzi” e le “satire per nulla cavalleresche” (pp. 8-90) di cui l’attempato novizietto era a volte fatto oggetto. Altri casi precisi, in cui furono superati i “limiti dell’educazione civica e della carità cristiana”, come chiosa Giovanni Spagnolo, li ometto: sono rari. Di certo, aleatori: possono accadere e possono non accadere. Le situazioni di sacrificio, fisse e stabili, sono altre.

L’ex gesuita, novizio cappuccino, si trova a compiere enormi sacrifici. Non sono stati scelti: i sacrifici che ha da compiere sono indipendenti da lui. Sono oggettivamente posti. Non era abituato alle ristrettezze di vita, a cominciare dall’abbigliamento, quasi identico al caldo e al freddo; non era abituato ad alzarsi così presto, e tanto meno a svegliarsi di notte per il Maturino, né mai aveva provato l’autoflagellazione con catenelle di ferro sulla carne. Insomma, i patimenti, anche solo fisici, erano tanti. E qui è da sentire la sintesi del biografo. Stringata e chiara. Fa bene leggerla.

“Nonostante l’età e la salute non proprio florida, fra Arsenio non chiese mai privilegi e dispense, ritrovandosi perfettamente nel clima di austerità e penitenza dei Cappuccini – [praticando tutti quelli che erano gli esercizi di preghiera e mortificazione che scandivano il giorno e la notte nel convento di Lovere] – […], divenendo di buon esempio non solo agli altri novizi, […], ma anche ai religiosi anziani presentì nella comunità.

“Fra Vittore Maria da Bagnatica, che fu con lui a Lovere, ha notato: «Noi, giovani di 16-19 anni, ne eravamo altamente edificati. Era precocemente invecchiato; gli doveva quindi essere gravosissima la vita del novizio Cappuccino, ma non ricordo che lo lasciasse mai neppur trasparire, né mai che abbia chiesto la più piccola dispensa. Non occorre dire che tutte le notti si alzava a mattutino e poi alle 4.45 del mattino» (p. 81).

Ma che senso hanno le “penitenze”, o comunque i patimenti del corpo, proprio del soma, in un istituto di perfezione, in un convento?

Da premettere che in sé valgono niente. Da premettere che qualsiasi cosa, puramente esterna, non ha alcun significato, per la vita morale e religiosa. Le “penitenze” fissate, i sacrifici normati e stabiliti vanno però a costituire – e in questo hanno senso – quel corredo di oggettivi patimenti in cui si colloca la croce. E se Francesco d’Assisi era contrario alle “penitenze corporali” da imporre ai frati o che i frati imponessero a se stessi, possiamo ben comprendere questa esclusione, se consideriamo quanto dura sia la vita di una povertà materiale serratissima, in cui può succedere che non si abbia materialmente da mangiare, in cui può succedere che non si abbiano neppure i sandali per difendersi dai sassolini delle vie dei borghi.

Negli istituti di perfezione sussiste tuttavia anche un’altra, e ben precisa, occasione di patimento subìto, cioè di croce: l’obbedienza. Per l’obbedienza, un altro fa andare dove uno non vorrebbe andare; un altro fa fare ciò che uno non vorrebbe fare; un altro fa non fare quello che uno vorrebbe fare. E viene in mente l’annuncio detto Pietro: “altri ti […] condurranno dove tu non vorresti”. Se poi l’imposizione è congiunta ad una umiliazione, soprattutto se essa viene dall’ultimo dei fratelli (e Francesco intendeva obbedire anche all’ultimo dei frati, anzi all’ultimo di qualunque umano, anzi anche alle bestie e persino alle cose inanimate) – “Quando noi saremo a santa Maria degli Agnoli, […] e ‘l portinaio […]: siete due ribaldi […] andate via; e non ci aprirà, e faracci stare di fuori alla neve e all’acqua, col freddo e colla fame infino alla notte […] E se anzi perseverassimo picchiando, ed egli […]: Partitevi quinci, ladroncelli vilissimi, andate allo spedale, ché qui non mangerete voi, né albergherete; […] E se noi pur costretti dalla fame e dal freddo e dalla notte più picchieremo e chiameremo e pregheremo per l’amore di Dio con grande pianto che ci apra e mettaci pure dentro, e quelli […] uscirà fuori con uno bastone nocchieruto, e piglieracci per lo cappuccio e gitteracci in terra e involgeracci nella neve e batteracci a nodo a nodo con quello bastone –, allora si ha “perfetta letizia”.

La “perfetta letizia”, che è nella croce – l’unico bene di cui ci si possa gloriare –, è l’elemento materiale. L’elemento formale è il ringraziamento fatto al Padre in effettiva “com-unione” – effettiva, che non è quella, lodevolissima e apprezzabilissima, pensata e voluta – con Lui insieme con il (Figlio e fratello) Gesù per (“spirazione” de) il suo Spirito.

Ma questo è un discorso per altra sede. Ciò con cui mi piace terminare questa nota super-extra-vagante è la riflessione sul “mistero” che fu il cappuccino Arsenio e su cui si sofferma il biografo. Giovanni Spagnolo presenta in modo articolato questo “mistero”, con contraddittorietà tra l’essere (ritenuto) un gesuita fallito (ex) – per cui era denigrato da qualche frate – e il “conservare sempre uno spiccato amore alla Compagnia di Gesù che citava sempre come modello di istituzione (p. 97). Contraddittorietà tra l’essere estromesso dalla direzione della Congregazione delle suore e il continuare a sentirle come sue creature. Contraddittorietà, benché insignificante, tra l’affezione del Padre Arsenio verso le “sue” suore e la loro assenza ai funerali. Ma, in fondo, tutto ciò è pur sempre qualcosa di relativo, nell’ordine dell’essenza delle cose. Andando all’essenza, quindi oltre il dato curricolare delle vicende umane, il “mistero” del cappuccino Arsenio Maria da Trigolo sta nel fatto che la sua vita è un disastro. Lo salva dallo sfacelo l’approdo all’Ordine dei frati minori cappuccini: in cui la santità di vita e l’avvicinamento a Dio erano, e sono, particolarmente favoriti.

Però, per il suo ingresso nell’Ordine cappuccino fu decisivo il cardinale Andrea Carlo Ferrari – “fece lui presso il V. Provinciale le dovute istanze” (p. 78, n. 169) –: di per sé, il don, ex gesuita, era, per l’epoca, un po’ troppo avanti negli anni. Il fatto strano è che il Nostro andò a farsi frate, solo dopo l’invito e per la “domanda avanzata” dal detto cardinale. Ma – e questo è un “ma” pesante – dell’ormai Arsenio Maria da Trigolo disse mons. Paolo Aristide Rolandi (1867-1933) che, facendosi cappuccino, il novello frate dichiarò, “arcicontentissimo”: “trionfa la mia antica vocazione […]” (p. 78, n. 169).

“Antica vocazione”! Ma allora fino a quel momento che cosa aveva fatto!

Però la sostanza della questione non è in questo ordine di cose.

L’aspetto che voglio evidenziare è come egli fosse stato da tutti preso come inadatto a tutto – secondo i giudizi di coloro che lo allontanarono chi da una posizione, chi da un’altra – e ciò, per contro, nonostante fosse riconosciuto un “buon padre che lavora indefessamente” (p. 46) e comunque molto lodato per l’apostolato e la sua spiritualità.

Giovanni Spagnolo offre la felice intuizione di “ciò che potremmo chiamare ‘il carisma dell’inutilità’”, che ha fatto scrivere pagine, di Curzia Ferrari, su L’amoroso nulla a proposito del Beato Innocenzo da Berzo, cappuccino (p. 49, n. 95). Da qui prendo lo spunto per un pensiero. Se parliamo di “talenti” ricevuti, certamente lo sono quelli per cui il cappuccino Arsenio – e chiunque altro – ha l’attitudine al discernimento, allo spirito di orazione, al buon consiglio e a tante altre qualità. E, se parliamo di “grazie”, certamente lo sono quelle della semplicità e della modestia, della benignità e della contemplazione, della tenerezza e della intrepidezza. E quelle di tante e tante altre grazie desiderabili. E felicemente “gratificato” è l’esser vissuto perpetuamente e continuativamente in questa permanenza di graziosità.

E qui leggiamo la felicissima sintesi di Giovanni Spagnolo. Bellissima: “Richiesto anni dopo di un suo parere sul novizio fra Arsenio, il padre maestro Gianfrancesco scrive dal convento dell’Annunziata: «Del suo Noviziato non ho che a lodarmi, né lasciava desiderare in cosa alcuna. Amantissimo dell’orazione e del raccoglimento, zelante ed osservante di ogni più piccola regola, era di esempio a tutti i Novizi […]. Profondo in ascetica, attese con tutto l’impegno alla propria santificazione procurando di abbellire e sublimare tutte le azionicon sante industrie».

“Mentre fra Sperandio da Mornico al Serio è rimasto fortemente colpito dalla profonda umiltà di fra Arsenio: «Alle volte il Maestro dei Novizi, per provarlo gli infliggeva umiliazioni e penitenze» – ne ho accennato –. […] Ma Lui era sempre sorridente […]»” (pp. 81-82).

Ma c’è una “grazia” che è al di sopra di tutte quante. È la grazia di aver sbagliato tutto.

Chi qualcosa ha fatto, può sentirsi “inutile”, sentirsi niente. Ma rischia. Sempre. Se non altro, perché vero non è.

Ma chi ha, di fatto, solamente sconfitte disastri rovine alle spalle e sulle spalle, può vantarsi solo di niente.

E questo basta.

Anzi avanza. È così tanto, che fa piangere di una gioia così grande, da far gridare: Papà (Abba), grazie!

Ed è ciò che gridò, piangendo, mentre moriva: senza dire nulla.

Come sempre. Come per l’innanzi.

Come domani.

Ed ora non resta che rileggere, per chi non l’abbia fatto, la bella ed agile biografia stilata da Giovanni Spagnolo, cappuccino. [Francesco Di Ciaccia]