Spagnolo, Giovanni, 2016

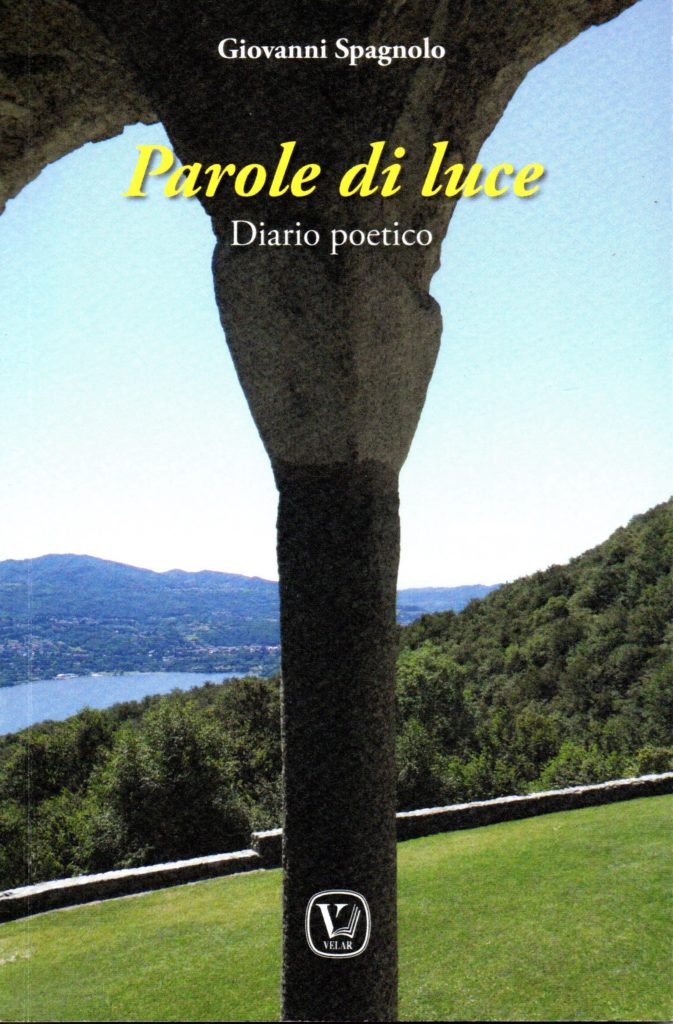

Giovanni Spagnolo, Parole di luce. Diario poetico, Velar, Gorle 2016, pp. 96, in Literary. it.

Testo della Recensione

Le “parole” di Giovanni Spagnolo, nella presente raccolta poetica, sono ponti tra la natura – non per nulla quest’opera percorre le quattro stagioni dell’anno solare – e l’anima.

Si sarebbe tentati di dire che l’impostazione si collochi nel genere poetico del romanticismo, se non che alcuni indizi rimandano alla scrittura ermetica – e non a caso un lessema, “trafitto/a” (“su roccia / trafitta di luce”), con il suo seguito esistenziale (“e poi ritrovarsi, / mendicanti di senso”, Mendicanti di senso, in «Primavera») è accostabile nel lessico e nel concetto al distico quasimodiano: “trafitto da un raggio di sole: / ed è subito sera”. Il trovarsi ad essere mendicanti di senso rientra, come vedremo, nella categoria del buio, che si trova in opposizione dialettica con la categoria della luce.

Ho detto: “si sarebbe tentati”, se non fosse vero quello che rileva la presentatrice della raccolta, Agnese Mascellani, la quale fa notare come nella “lingua” della poesia di Giovanni Spagnolo “risuoni” quella di Francesco d’Assisi, “che ama il nesso genuino parola-cosa e fa trasparire l’oggetto nel legame naturale col soggetto”. “Una lingua pulita – ella aggiunge –, non per questo povera di risonanze”. E in effetti ne è ricca. Ma adesso una prima “luce” sull’animo: luce o, semplicemente, un raggio di luce.

“Mendicanti di senso”: è la prima immagine che maggiormente, e profondamente, colpisce. “Mendicanti di senso”, così come “affamati di senso” (Tempio noi siamo, in «Estate»), è un sintagma che dice molto sulle condizioni dell’uomo sulla terra. Per cogliere quale sia questa condizione occorre puntare sui sentimenti di fondo che emergono nello scorrere dei giorni delle esperienze interiori: è il buio ed è la luce, come, con altre immagini, sono le spine, ed è la gioia.

Esattamente, il lessema “spine” si impone – con un abbinamento lessicale da brivido – in quel

“cuore

coronato di spine” (Annuncio di mistero, in «Primavera»)

che poi sembra contestualizzarsi nel seguente verso che così precisa:

“il cuore

trafitto

da spine di solitudine” (Deserto quaresimale, in «Primavera»).

In questa dimensione spinosa, che non è di uno solo, non è di qualcuno, non è di pochi, come in altri passi della raccolta, ma è universale – “in un mondo / che ha” quel “cuore” –, dobbiamo tornare spesso. Infatti spesso ci sono punture che affliggono. E il poeta è profondamente sensibile a queste incoronazioni di passione.

Ma qua, in prima battuta dopo la dolorosa constatazione, al di là di un vissuto di pena si impone, esplosiva, l’attitudine fondamentale di Giovanni Spagnolo: l’esplosione, l’esplosione di “gemme” (come in Speranza d’Eterno in «Primavera»), che è come dire esplosione di vita.

Non va dunque disgiunto, nella poetica del Nostro, la duplice condizione umana sulla terra, il duplice sentimento: di pena e di gaudio.

Pena e buio, gioia e luce. Sì, perché il penare che affligge l’animo genera tristezza e la tristezza è quasi una porta alla depressione; e la depressione è il buio del cuore.

La tristezza è tunnel sotterraneo: senza visione.

La luce, per contro, è gioia perché fa vedere l’azzurro, fa vedere il cielo stellato – che è stellato proprio nel momento in cui è buio! –, in una parola fa vedere il bene.

E il bene dà beatitudine.

Prima di giungere all’esito conclusivo del superamento del negativo – superamento che poi è nella coincidenza degli opposti – vale la pena di dare un contenuto a questo corno dell’esistenzialità che è appunto il negativo, la sofferenza che nelle immagini poetiche sono il buio, le spine.

Una spina è la solitudine. Amaritudine ricorrente. Su di essa occorre ritornare a veder meglio.

Ma c’è anche il rammarico di non aver conseguito ciò cui aspirava l’animo, forse ciò cui si era fatto affidamento come realizzazione di sé:

“spina pungente

di non raggiunti traguardi” (Spina pungente, in «Estate»).

Il rammarico è pungente, ma anche bruciante, perché sembra disseccare la linfa vitale dell’esistenza,

“È albero spoglio

questo mio cuore

[perché]

ad una ad una

cadono speranze e illusioni” (Autunno, in «Autunno»).

Nel vissuto della delusione e del rimpianto si vive come rinchiusi per sempre, come in una inesorabile prigione: “ergastolani del rimpianto” siamo noi, guardando in avanti, spingendo lo sguardo verso “l’orizzonte” sempre in “attesa”, diventati

“cirenei di speranza

e di gioia” (Mattini di luce, in «Autunno»).

Ho rimandato il tema della solitudine. L’ho rimandato, perché sembra che esso tocchi i confini del “nulla”.

La negatività, nel verso citato di Deserto quaresimale, in «Primavera» – in cui sembra che si riviva la croce interiore di Gesù nel Getsemani (in realtà, quella, la croce più crocifiggente, ed è lì, nel Getsemani, il Cristo più crocifisso e vincente) – arriva alle soglie dell’esperienza del nulla,

“di un giorno

perduto

a crogiolarsi

al bivio del nulla –,

in cui c’è “solitudine”: l’essere solo, appunto senza amici – i discepoli! -, persino senza il “Padre”, esattamente “sul ciglio dell’abisso” – in cui il nulla è semantizzato con l’immagine visiva dell’abisso.

È la “sconfitta”. Ed è “struggente”, la qualifica il poeta. Strugge, nel senso indicato da un prefisso eliso, “di-strugge”, perché è una sconfitta che significa cadere nell’abisso del nulla.

Ma “in questo deserto” – “deserto / quaresimale” – con cui termina la lirica, all’inizio s’impone, in posizione assolutamente enfatica, il “misericordioso”,

“Misericordioso

il pesco”,

che si offre “a consolare” l’anima ai bordi – che vanno a scivolare – del nulla. Il concetto dei “misericordiosi / fiori di pesco” ritornano, poi, in una poesia successiva (Giovedì Santo, in «Primavera»).

La salvezza è dunque all’inizio.

Non va obliterata la reiterazione di questi vocaboli, il ritorno dei medesimi temi, proprio nella lirica successiva: segno è che questa esperienza è persistente, ed è essenziale:

“ed io sempre

sull’orlo dell’abisso

ai margini del nulla” (Fremiti di resurrezione, in «Primavera»).

Ovviamente, in un testo con questo titolo, non può esserci che l’attesa di “resurrezione”.

L’insistenza sull’abisso, in particolare quando è riferito alle “assenze” (“assenze abissali”) congiunte a “ostinate solitudini” – in termini di duplicazione lessicologica del medesimo concetto –, fa intendere quanto questa solitudine – una specie di vite vissute a mo’ di monadi – sia una crocifissione continua. A mo’ di monadi, ho detto. Ho detto, e lo ripeto con il poeta, laddove egli vede, in Giovedì Santo,

“l’incontro

di solitudini incrociate”

con un contrasto, straziante, tra incontro e isolamento – tanto più straziante e straziato, in quanto si tratta di un isolamento incrociato, di solitari intersecanti.

Il concetto è incalzante, laddove ci si inoltra

“oltre il mistero

a cercare pienezza

che colmi

assenze abissali

e ostinate solitudini” (Lunedì dell’Angelo, in «Primavera»).

Laddove, ancora, si abbia a

“stringere al cuore

[…]

reti vuote

d’impossibili legami

e muri invalicabili” (Inesorabile nulla, in «Estate»).

Ma proprio sul punto in cui ci si “ritrova[…] ancora / sull’orlo dell’abisso”, sempre nella penosa sensazione di “viandanti in solitudine” di nuovo ancora con “sogni infranti”, si sperimenta anche l’antagonistico corno del vissuto interiore, come abbiamo avvertito già all’inizio di questa nostra considerazione veloce: e allora questi solitari viandanti, questi viandanti disillusi e mesti sono “pur sempre”, sottolinea il poeta,

“grondanti di luce

e gravidi di speranza” (Emmaus, in «Primavera»).

Ed è quindi da vedere da vicino questa profonda coincidenza degli opposti. Si può ben dire che nell’esperienza di Giovanni Spagnolo in questa raccolta poetica non si dia dolore senza gioia, sofferenza senza letizia, inquietudini senza speranza, male senza bene, per cui se “nubi pesanti / offuscano” il cuore, “cantano di gioia / le primule” (Annunzio di mistero, in «Primavera»). Emblematico, ed esaustivo, tra altri, è un passo che merita di essere ripreso, anche se solo in parte, perché si arriva proprio “alla soglia del nulla”, si arriva a sfiorare “il baratro”, si arriva alla vera e propria “esperienza di morte” interiore: si tratta soltanto di “Ancora un passo”, solo un passo

“ed è abbattuto

il limite sottile

alla soglia del nulla,

sfiorando il baratro

esperienza di morte”,

e tutto questo ha, proprio tutto, il contraddittorio in atto, un contraddittorio che, come vedremo meglio, si oggettiva sempre in realità inconfutabili, in datità oggettive – che fanno andare, col pensiero, all’idea di un donazione effettiva. Insomma, dicevo, tutto questo, tutta questa situazione terrificante, terrificante davvero – il “nulla”, il “baratro”, la “morte”, incombenti e quasi presenti –, mentre esplode tutto il contrario,

“mentre tutto

intorno a me

grida vita a gran voce

nel prato verde

punteggiato di fiori multicolori

e margherite bianche e gialle

gocce di luce

messaggere di gioia” (Lunedì dell’Angelo, in «Primavera»).

In questa circostanza, la luce e la gioia si inscrivono giustamente nel clima pasquale, la cui ricorrenza commemorativa della Resurrezione illumina e rincuora ogni esperienza. Ma, come ho detto, tutta l’esperienza umana, ricorrente in questa raccolta di Giovanni Spagnolo, si muove tra gli opposti che concludono sempre nella positività esistenziale. Spesso i vissuti di opposta natura si alternano e sembrano inseguirsi in un medesimo tempo, quasi a evidenziare che nella realtà del cuore umano sussultano in continuità timori e speranze, dubbi e certezze, delusioni ed attese, come in “questo tramonto” in cui

“s’infrange

lo strazio di un giorno

con il cuore

ingolfato

da irraggiungibili

approdi di luce

in notti di pena” (Strazio di un giorno, in «Primavera»),

un contrasto di convergenze che si ripropone, come un leit motiv, nella lirica icastica e sintetica, secondo cui

“siamo note d’amore

[…]

frammenti di luce

in dense tenebre” (Note d’amore, in «Inverno»).

Abbiamo accennato all’avvenimento, in commemorazione liturgica, della Resurrezione; ma in realtà è sempre inserita nella Resurrezione la vita dell’umano: tutto si svolge nel “mistero”.

“Mistero” non è il qualcosa che non si sa cosa sia; non è il qualcosa che sta sopra le nostre teste, magari non si sa esattamente dove.

“Mistero” è la vita dentro di noi in comunione intima con Dio, ed è la vita fuori di noi – quella che il poeta illustra tanto felicemente e nella quale vede appunto il “mistero” – che noi vediamo in comunione intima con Dio dentro di noi.

Dunque, “Mistero” non è un qualcosa che non si sa. Al contrario, è un qualcosa che si sa benissimo, in tanto in quanto è un vissuto, ma che non si pronuncia, che è non dicibile – come indica etimologicamente il vocabolo che deriva dal lessico greco. Ed è in quell’intimo contatto, cioè nella comunione che è dentro, ed è per quell’intimo contatto che

“tutto

è rinnovato

annunzio di mistero” (Annunzio di mistero, in «Primavera».

Qui è inevitabile citare la frase, fortissima, di Parole di silenzio, in “Estate”: “Ti dirò / parole di silenzio”.

Non si può non riandare al biblico sintagma: “una voce, come un dolce sussurro” di 1 Re, 19, 12.

Come si sa, la traduzione di quell’espressione era errata, secondo i biblisti. Non è che “Dio non era” nel “vento impetuoso”, nel “terremoto”, nel “fuoco” ma era nel “mormorio di un vento leggero” (1 Re, 19, 11s). La traduzione esatta sarebbe: Dio era in “una voce, come un dolce sussurro”. Anche l’uomo, quando è in Dio, cioè nell’Io-sono, non sconquassa, non sfascia, non brucia. Parla – ha “parole” – nel silenzio: il suo silenzio parla. Queste parole di silenzio sono appunto una “voce” che è “come un dolce sussurro”. E perché questo? Il perché lo dice il poeta. Perché chi è

“incapace

a spalancare

finestre sul mistero”

non può né gridare, né blaterare. Non può non perché gli sia proibito: non può perché non ne è capace. Proprio non ce la fa: non ce la fa a sbraitare, ma neppure a sproloquiare – come quando si ha poco da dire, oppure si ha molto da dire, ma molto da dire di cose trite e ritrite, sapute e risapute da altri.

Ecco allora che cos’è la parola che parla in silenzio – come una voce che sa di sussurro –: è quella che è in “attesa” – dice il poeta – “ai piedi della croce”. La parola che parla, parla in silenzio semplicemente perché è carica. Non solo è pregna di significato: in questo nostro contesto di riflessione c’è da annotare che è comunicativa. È essa che trasmette l’annuncio. Trasmette il bene. Tutto ciò per un semplice – e banalissimo – motivo: perché quella è la parola che si è nutricata – per esprimerci con un termina del fortissimo Jacopone, quello da Todi, troppo obliterato – di partecipazione – “ai piedi” di”, dice il poeta – alla croce, a Gesù penalizzato.

Quando si è camminato su questo sentiero di silenziosa voce e di “attesa /ai piedi della croce”, tutto porta e veicola verso la comunione interiore con Gesù, per cui tutto è rivivibile come bene, e tutto è ogni bene se restaurato in Cristo.

A questo punto si può allora anche calarsi nel male, intendo nella sofferenza del prossimo, intendo nel dolore del mondo, intendo nelle ambasce dell’essere umano, come credo faccia intendere un brano del Nostro, in

“Non è vano

il tempo

che sbricioli

ad ascoltare dolori

antichi e nuovi”,

perché, se “il tuo cuore” si “tinge di sangue”, ciò non avviene che “con un abbraccio di luce” (Abbraccio di luce, in «Primavera»).

Il definitivo approdo della presente raccolta credo che si possa individuare in un testo, Supplica, in «Estate», che inizia con la formulazione del traguardo sperato, atteso, domandato: “Radicami / nel tuo amore”. Questa attesa definitiva si accompagna, intimamente, con le dichiarazione di un altro testo, anch’esso molto significativo, Cotidie morior, in «Autunno». Al traguardo invocato, che si può ritenere – considerato che è, appunto, invocato – non un fine raggiunto sulla base delle nostre progettazioni, ma una pienezza donata, si perviene “sospeso sul filo”, sempre in bilico, sempre tentando equilibri, come un “equilibrista” (Cotidie morior). Attenzione: non tra un esito e un altro, non già tra una sosta di ripresa ed un’altra. La sospensione è “tra nulla e nulla” (Cotidie morior). Siamo nell’annientamento. È in questo “nulla” che “assaporo la vita” (Cotidie morior), che, lentamente, continua ogni giorno a morire (“nel lento / quotidiano morire”).

Forse, c’è da dire che il “nulla” è nell’intimo, il “tra nulla e il nulla” è quello della vita interiore che è sempre, e sostanzialmente, una mancanza totale – nel momento in cui e per cui ci si immerge e ci si immedesima nella nostra kénosis intrinseca, nella nostra inadeguatezza essenziale rispetto alla attesa del Padre, cioè rispetto alla sua presenza in noi. Nella sfera, però, delle risultanze immediate, cioè nella storia della nostra terrestrità inevitabile, si va un po’ a tastoni, si avanza “per briciole e / frammenti” verso quei “miraggi lontani” (Cotidie morior) che vanno a spegnersi lentamente e inesorabilmente.

Vale la pena soffermarsi ancora un poco sul suddetto concetto di mistero. Anche il “mistero” è costituito da due corni della coincidenza degli opposti. Inscrivendo il concetto nella storia essenziale che è quella della vita di Cristo e di riflesso nella vita liturgica, la gioia e il dolore rimandano a “Tabor e Getsemani”, cioè a “luci e ombre”, in cui, chiaramente, la gloriosa gioia del Tabor e il terrore di sangue del Getsemani convergono congiungendosi nell’unico risultato, nell’unico “mistero”, quello della redenzione e cioè della reale presenza di Dio nel mondo e nell’intimo della persona umana. Perciò acutamente il poeta, all’inizio di questa stessa lirica (Inebriati di mistero, in «Autunno»), parla di rendimento di grazie (“eucarestia”), un rendimento di grazie per tutto, per l’“oggi” con il suo carico di sofferenze e smarrimenti, lacerazioni ed errori, ma un “oggi” che, con quel suo carico doloroso, tuttavia e comunque è “dono”. E allora si comprende come i “volti” di questo “oggi”, cioè del mondo umano che sussiste e consiste sulla nostra terra, possano essere “inebriati di mistero”.

Il rendere grazie – e l’“eucarestia” è ciò – per tutto, per tutto e in mezzo a tutto ciò che è umano, cioè a “sconfitte e ferite”, come si esprime la lirica medesima, è vivere il “mistero”: che dunque, come s’è detto, non è qualcosa di incomprensibile, di misterioso nel senso di nascosto, occulto, arcano ed enigmatico. È semplicissimo e chiarissimo: è il vissuto in-con Dio.

Su queste “sponde di mistero” si “approda”, come pure s’è detto, passando per il “deserto / di cenere e luce”, appunto di desolazioni e di illuminazioni (Cenere e luce, in «Autunno»), che è la vita quotidiana.

Un cenno infine alla quotidianità della vita. Non è estranea l’attenzione del Nostro alla dimensione più povera e semplice, esistenzialmente, della vita, alla sfera, oserei dire, comune della vita degli uomini comuni. Anzi, oserei dire che il suo sguardo sembra più attento, più lucido e penetrante. Lo si vede, ad esempio, in un vialetto del parco in cui si muovono “vite in cammino” – per metonimia, non persone, ma vite –, in un contesto umano discretamente velato che però insinua una assenza – “sedile vuoto” –, una attesa sospesa – “aspettando”, “muti testimoni” –, cui però si unisce, quasi in simbiosi, l’attesa sicura della “primavera” – di cui le “margherite” sono già “gioiose messaggere”. Anche qui, nel parco assolato, a concludere la visione è ancora la prospettiva di un bene “in cammino”.

Lo scorrere della vita quotidiana – s’intende di una umanità che vive le impellenze delle necessità personali, familiari, o comunitarie, nel lavoro, nelle faccende domestiche o conventuali, negli appuntamenti con il prossimo e in tante penosità che trapuntano le ore e i giorni –, questo scorrere, dicevo, è delineato, quasi a mo’ di fotografia o di dipinto veristico, nei “passi frettolosi” rallegrati dai misericordiosi peschi e dai glicini – delicatissimi e al contempo audacemente profumati – e “nello sfrecciare dei treni in corsa” (Giovedì Santo, in «Primavera»).

Questo accenno alla quotidiana realtà del vivere ci introduce direttamente a quella essenziale qualità della lirica della presente raccolta di Giovanni Spagnolo che consiste, come ha notato Agnese Mascellani ricordata all’inizio, nel nesso realistico “parola-cosa” e nel nesso psicologico “soggetto-oggetto”, per cui l’oggetto è investito, come in un “legame naturale”, dal soggetto e il soggetto si vive, quasi specchiato, nell’oggetto.

La poesia di Giovanni Spagnolo vive di questa simbiosi. Si pensi al “pane” spezzato, cioè suddiviso tra i familiari per essere mangiato, “condito di gioia”. Il pane assume la qualità di gioia che è quella che provano coloro che ne godono – soprattutto quando il pane è sudato ed è lesinato.

Ma vive anche di pennellate che fanno della terra, del mondo naturale un affresco veristico. Le cose le si vedono, come ho detto, quasi fissate in fotografia o in una tela. “Ho visto oggi” – e lo vediamo anche noi, reale e davanti agli occhi –

“il prato verde,

bagnato di pioggia,

brillare al tenuo sole

del meriggio

e tremule le primule

lasciarsi baciare

da lieve brezza” (Imminente primavera, in «Primavera»).

Il quotidiano, nel mese di marzo in cui la primavera fa capolino, è ad esempio il “respiro” – un respiro che si percepisce dalle parole semplici e immediate, eppur cariche di significati metaforici – “alle prime luci dell’alba”, un respiro che è come un suggere la forza vitale – “respirare la vita” –

“quando timidi

raggi di sole

squarciano pazienti

l’ultimo velo di foschia

che avvolge i monti

di pudore” (Respirare la vita, in «Primavera»).

Quotidiano e naturalistico, poi a maggio, il fiorire delle rose “in tripudio di luce” di contro alla neve che ancora imbianca i monti,

“ultima traccia

d’inverno

a segnare di gelo

il cuore” (Tripudio di luce, in «Primavera»).

Qui il rapporto delle cose con il sentimento umano è evidente, come lo è nello “squarcio d’azzurro” che è “viatico di luce” e lo è nelle “brume invernali / e pioggia insistente” che “assedia[no] l’anima” (Viatico di luce, in «Primavera»), oppure nelle “garrule […] rondini” che tracciano “ghirigori di speranza” (Giugno, in «Estate»).

Il poeta sembra quasi ripercorrere il cammino creaturale del Cantico di san Francesco, quando ad esempio loda, anzi loda gustando, ora i raggi del sole che illuminano il giorno e “trafiggono il cuore” (Gocce di gioia in «Estate»), ora la luna che come una “carezza materna” illumina la notte nel “silenzio ovattato”, per cui

“è bello

[…]

dire grazie [al Signore]

per questi doni

che danno

luce agli occhi

e gioia al cuore” (Casamatti di Romagnese, in «Estate»).

Questo rapporto tra natura e sentimento a volte è persino tematizzato, come nel caso di un maggio – quello d’un tempo, quello del ricordo da parte dell’Autore – in cui il

“tripudio

di rose e fiori campestri

in cielo azzurro”

offrivano agli umani, che vi vivevano in mezzo, “strade di gioia”, mentre al presente l’invito a sperare è dato da qualche raro e sparso cinguettio “d’uccelli / tra gli alberi” (Maggio, in «Primavera»).

Il rapporto del Nostro con la natura è veramente profondo e intimo, tanto che fa venire in mente l’amore tenerissimo di san Francesco d’Assisi per le cose create. Si potrebbe dire di Giovanni Spagnolo ciò che egli attribuisce a Riccardo Buoncristiani (Oltre il buio, in «Estate»): egli vive “in sintonia / con l’universo”. E c’è una lirica che potrebbe costituirne il manifesto, una lirica che lo vede addirittura riposare “tra le braccia di Dio”. La riproduco:

“C’è pace sul lago

appena sfiorato

da carezza di luce.

E il cuore riposa,

in tenerezza cullato,

tra le braccia di Dio

in questo universo d’amore e mistero”.

Non c’è infine da trascurare l’umanissimo sentimento d’affetto filiale, nel ricordo e in attesa di rivedere, “nel giorno dei risorti”, “i tuoi occhi / e il tuo sorriso, / madre”: “Di gioia impazzirò” (Naufragio di luce, in «Primavera»).

L’espressione è forte; e forte di certo è l’amore del Nostro per la mamma.

Anche questo è un sentimento che, come ogni altro dono di Dio, è per noi un “parola di luce”, come lo è il creato e come lo è, in radice profonda, quel vivere in-con Dio nel quale viviamo ogni sentimento e ogni altro dono. [Francesco Di Ciaccia]